UKパンク親衛隊員から生まれた最もアーティスティックなバンドが後期に残した感動的な名曲!

"Rhapsody" by Siouxsie And The Banshees

From The Album "Peep Show"

ハード・ロックとプログレッシヴ・ロックがロックの主流だった1970年代後半のロンドン。アンダーグラウンドではパブ・ロックとニューヨークのパンクに影響を受けたバンド、ダムドやストラングラーズといったバンドが現れた。同じ頃、ロンドンのキングス・ロードで『SEX』というブティックを経営していたマルコム・マクラーレンが、店にたむろしていた少年達のアマチュア・バンドと店のバイト君、そしてカリスマ性のあるジョニー・ロットンに、ブティック経営の相棒ヴィヴィアン・ウェストウッドが作る奇抜で過激な服を着せ、バンドとしてデビューさせた。そして、パンク・ムーヴメントを代表するバンドとなった。

そのバンド=セックス・ピストルズが残した功績は、楽器なんて持った事もない人たちが、たった3つのコードを覚えてギターを掻き鳴らせば、その日からバンドを出来るという事だった。もちろん、過激なファッションや攻撃的な歌詞の世界や暴力的な言動やライヴなど、みんな思い思いの部分に惹かれていった。そんな彼らに影響を受けてバンドを始めた人たちは、本当に多い。The Clash、Buzzcocks、Magazine、Echo & The Bunnymen、Joy Division、Tom Robinson Band等など...。こういった彼らのパンクのDIY精神を受け継いだバンド達は、ピストルズよりもインテリジェンスでアーティスティックなサウンドを作り出していく。

ピストルズの取巻き=親衛隊と言われた人たちは、彼らのファッションや過激さや退廃した世界を愛している感があって、女性(若しくは中性的な人?)が圧倒的に多かった。当時は単なるファッション・パンクスであったかも知れないが、後の音楽活動には非常に強い意志の様なモノを感じた。こういった事実もまた、パンクの重要性を物語っているようだ。クリッシー・ハインド(The Pretenders)、ロバート・スミス(The Cure)、そしてスージー・スーも熱狂的な親衛隊の一人だった。そのスージーが、ベーシストのスティーヴ・セヴェリンとドラマーのバッジーと共に結成したのが、Siouxsie & The Bansheesだった。

バンドには、シド・ヴィシャスやロバート・スミスといったピストルズ親衛隊出身者が関わった。そうこうしている間にピストルズの解散と共にパンク・ムーヴメントが一気に衰退し、バンド達はパンクに取って代わるものとして新たなサウンドを模索し始め、ポスト・パンクの流れが生まれていった。

そういった流れにハマった様でハマって無い、独自の路線を貫いたのが、誰あろうスージー・スーとバンシーズだった。初期こそ荒々しいストレートなパンクを志向していたが、サウンドを進化させるのはいち早かった。妖艶なスージーによる呪術的なヴォーカル、クールで金属質なギター、アフリカや中近東やアジアのトライバルなリズムといった実験的な要素をミックスしたサウンドは、ポスト・パンクの連中よりも早くダークなサウンドを形成した。この個性的なスタイルはゴシック・ロックと呼ばれ、多くの後発のバンドに影響を与えたのだった。

バンド名に冠した「バンシー」とは、アイルランドやイギリスに伝わる女の妖精で、人の死を予告する不吉な存在として知られている。しかし、彼女は死を招くのではなく、死を伝えるべく人に伝えるのだ。どんなに遠くに住んでいても、家族の死を予告し、そのために泣く。そのため、彼女の眼はいつでも赤いのだ。決して不吉な存在などではないのだ。

そうこうしている内に実に20年以上に活動で10枚以上のアルバムを残した彼女たちの作品は、どれも個性的で他に類を見ないものだった。今回は、大分すっ飛ばして、最後期と言える1988年にリリースした通算9作目のオリジナル・アルバム『Peep Show』からの1曲"Rhapsody"を。こういった多彩なサウンド・メイキングが為された実にヴァラエティに富んだマジカルな楽曲が詰まった作品の中にあっても、感動的なまでに輝く、バンドの長い歴史の中でも最もドラマティックと言える名曲中の名曲なのです。

Siouxsie & The Banshees - Rhapsody - YouTube

前作『Through the Looking Glass』が全曲カヴァー(ドアーズ、テレヴィジョン、イギー・ポップからクラフトワーク、スパークス、ディズニーまで!)といった内容だったんで、一体どういったサウンドを作り出すのか大変注目されましたが...そりゃ皆んな驚いたねえ。先行シングル"Peek-A-Boo"ではスクラッチやファンク・ビートを取り入れ、多重録音によるスージーのヴォイスやクラシカルなアコーディオンも印象的な、彼ら流ヒップ・ホップ・サウンドを作り出したんだもの。

それに続く形でリリースされたアルバム『Peepshow』は、大きな変貌を遂げた問題作であり大傑作なのです。前述のヒップ・ホップはもちろん、カントリーやトラッド、ハワイアンを彷彿とさせる軽やかなギター・サウンド、ヴァイオリン、チェロ、ハーモニカといったクラシカルな楽器を使用した優美で荘厳なサウンド、ライトで実験的なエレクトロニクス・サウンド、そして何より多彩なバンド・サウンドに呼応するかのような表現力豊かなスージーのヴォイスの深みと凄みが素晴らしい。ダークな部分は残しながらも格段に進歩を遂げた、バンド後期の傑作アルバムです。その中でも、特に感動的な1曲が""Rhapsody"なのでした。

- アーティスト: Siouxsie & The Banshees

- 出版社/メーカー: Polydor

- 発売日: 1988/09/06

- メディア: CD

- クリック: 1回

- この商品を含むブログ (1件) を見る

- アーティスト: Siouxsie & Banshees

- 出版社/メーカー: Geffen Records

- 発売日: 1990/10/25

- メディア: CD

- クリック: 1回

- この商品を含むブログ (6件) を見る

あまりにも突然で悲しい別れだった...早世した現代パワー・ポップの才人が残した珠玉の楽曲

"Coming Up Roses" by Owsley

From The Album "Owsley"

2010年4月30日、大変に悲しい出来事が起こった。オウズリーのプロジェクト名で活動していたウィル・オウズリーが亡くなったのだ。亨年44歳という、あまりにも早すぎる死だった。しかもあまりにも悲しい理由だったんだ。

※コレはセカンド・アルバム『The Hard Way』ね

オウズリーは、ウィル・オウズリーという人物のソロ・プロジェクトだった。オウズリーの作りだすパワフルなポップ・ソングの数々は、ノイジーで爆発するエモーションはあったが、どこか湿り気と翳りも併せ持っていた。先輩のアメリカン・パワー・ポッパー達からの影響はあまり感じない。とにかくソング・オリエンテッドで、サウンドの方は後から付いてきたものって感じ。つまりナチュラル・ボーン・パワーポップだった。とにかく、メロディ・ラインに関しては間違いなくトップ・クラスの天才だった。

米国はアラバマ出身のウィリアム・リース・オウズリー三世は、キャッチーでパワフルなポップ・ソングを作り出した天才ソングライターでありマルチ・プレイヤー。下積み時代にはエイミー・グラントのツアー・メンバーとして活動する傍ら、ミュージシャン仲間とThe Semanticsというバンドを結成している。現在はプロデューサーやエンジニアとして、Counting Crowsとの仕事で知られるミラード・パワーズが相棒だった。かのベン・フォールズが一時在籍し、リンゴ・スターの息子で、後にOasisやThe Whoに在籍するザック・スターキーがドラマーとして参加していた事で知られている。1993年にたった1枚のアルバム『Powerbill』を制作するが、アメリカ本国ではリリースされなかった。ここ日本では、ベン・フォールズが一時在籍したバンドとして1996年に発掘再発されただけで、結局あまり話題にはならなかった。そして、The Semanticsは消滅した。

そういった挫折を原動力に、オウズリーは様々なアーティストのバック・ミュージシャンとして精力的に活動した。得意なバンジョーやペダル・スティールの腕に磨きをかけ、エイミー・グラント、シャナイア・トウェイン、ヴィンス・ギルといったカントリー系のアーティストのツアーに精力的に参加した。彼が行動を共にしたアーティスト達は、軒並み彼の熱心なプレイに賛辞を送った。ギャラをコツコツ貯めていく。全ては、自分のスタジオを作るためだった。そして、テネシー州のグリーンヒルズの自宅にスタジオを構え、自由にレコーディングが出来る空間を手に入れた。そして念願のソロ・アーティストとしてのキャリアをスタートしたのでした。

1999年にデビュー・アルバム『Owsley』をリリースしている。盟友ミラード・パワーズがプロデュースを担当、今作でグラミー賞にノミネートされていた。ま、「最優秀エンジニア・アルバム」だったんで、オウズリー自身よりも、ミラードの方が地味に評価されたのですが。2004年には2作目のアルバム『The Hard Way』をリリースします。いずれも天才的キャッチーなソングライティングとパワフルなポップ・サウンドが、一部で話題となりますが、あまりセールスには結びつかなかったのです。

その後、オウズリーとしてのアルバム・リリースは途絶えてしまった。2005年に「Psycho / Upside Down」という楽曲をダウンロードのみでリリースした後は、もっぱらセッション・ミュージシャンとして活動していました。しかし、2010年4月に突然帰らぬ人となったのです。元妻との間に二人の子供たちを残して...。

彼がセッション・ミュージシャンとして参加していた米国カントリー界の大御所ヴィンス・ギルは、オウズリーとエイミー・グラントとの共作曲「Threaten Me With Heaven」を、彼の死後の2011年にリリースし、グラミー賞のベスト・カントリー・ソングにノミネートされた。ヴィンスは、オウズリーという不世出の才能へのトリビュートであると語った。オウズリーが、いかに熱心で真摯なミュージシャンであったかを物語るエピソードであった。

※こちらが超名作『Owsley』

Owsley - Owsley - Coming Up Roses - YouTube

今回は、オウズリーの1999年のデビュー・アルバム『オウズリー』からの1曲です。アルバムの3曲目に収録されている楽曲”Coming Up Roses”です。実はこの曲は、先のThe Semanticsのアルバムに収録されていた楽曲で、ミラードとの共作曲です。メロディの良さはもちろん、The Semantics時とは比較できないくらいに素晴らしいリ・アレンジが為されていて、全く違う楽曲に仕上がっています。流石の1曲!

この名作中の名作アルバム『オウズリー』は、パワー・ポップ祭の恒例コンピレーション・アルバムのシリーズ『International Pop Overthrow』(Material Issueを思い出すねえ)もリリース元で有名な米パワー・ポップ信頼のブランドであるNot Lameを経由してGiantとのメジャー・ディールを受けてリリースされています。完成までに3年以上の長い年月をレコーディングに費やしたというこの作品は、パワー・ポップの文脈にスパっとハマるパワフルなギター・サウンドとキャッチーなメロディを中心としていますが、非常に凝ったサウンドと遊び心が随所に隠された、何度聴いても新たな発見と驚きに満ちた完成度の非常に高いアルバムです。そして何より、彼の作り出すキャチーこの上ないメロディ・ラインはエヴァーグリーンな輝きを放っています。多重録音が為されたヴォーカルもお見事。パワフル一辺倒ではなく、アコースティック、ミディアム、スローまで、フックの効いた展開も素晴らしい作品ですね。

不世出の天才でありながら、決して多くの人々の耳に届いたとは言えない彼の楽曲ですが、時代に埋もれさせてしまうのはあまりにも惜しい佳曲揃いです。ウィル・オウズリーよ永遠に...。

Creation Recordsを影で支えた黒幕的立役者の、長いキャリアの集大成的名曲と言えば...

”CRASHED ON YOU” by The Times

From The Album "E For Edward"

今回はエドワード”エド”・ボール大先生を登場させちゃった。思えば1970年代から活動しているんだよなあ。偉大なるミュージシャンであり、ソングライターであり、プロデューサーでもあった。彼の存在が無かったら、後のCreation Recordsの活動は確実に変わっていたでしょう。それだけ、英国インディ・シーンにとって重要な人物なのです。

彼は英国ロンドンはチェルシーの出身です。まだ学生時代の1970年代後半にダン・トレイシーとのTelevision Personalities、それに並行して’O’ Level、自身のソロ・プロジェクトTeenage Filmstarsでも活動、その時代からマルチな活動を行っています。1980年代に入ってTVPから脱退したエドは、Teenage Filmstarsの進化形と言えるソロ・プロジェクトThe Timesをパーマネントなバンドと定めます。この頃はバンド形態で活動していましたが、エド以外のメンバーは流動的でした。Whaam! Recordsや、エド自身が立ち上げたレーベルArTpOp!から、カラフルでダークなサイケデリック・ポップの名作"Go! With The Times"、 "Pop Goes Art!"、 "This Is London"、"I Helped Patrick McGoohan Escape"といった諸作をリリースしています。どれもこれも白眉でございました。

エドの、また英国インディ・シーンの運命を大きく変える歴史的な出来事があったのは1986年の事。Creation Recordsのアラン・マッギーに誘われて、レーベルの運営に関わる事となります。以降、アランの片腕的存在であり、レーベルの影の黒幕として君臨し続けました。クレジットはされていませんが、アランのバンドBIFF BANG POW!のキーボードをはじめ、多様なユニットに参加しており、1990年代初頭のダンシング・クリエイション期に欠かせない存在となっています。

本業のThe Timesは、エドのパーソナルなユニットとなり、サウンドの方はアシッド・ハウスやダンス・ビートを取り入れるなど、あたかもCreationが変わっていくのを牽引するかの様にスタイルを変えていきました。Teenage Filmstarsも復活させてサイケデリックな実験サウンドを作り出し、ソロ名義ではアコースティックな弾き語り系のシンガー・ソングライター然とした作品を残しています。このソロ名義での作品は、彼の音楽人生の集大成的な優れた作品ばかりです。その辺はまたの機会にでも...。

さて、名曲は数えきれない位あるんで困っちゃいますが、一番好きな曲は...って考えるとこちら。通算10作目で、CREATIONからは2枚目となる1989年のアルバム『E FOR EDWARD』からの1曲です。このアルバムは、サイケデリック、バブルガム・ポップ、ニセっぽい映画音楽に、まだエッセンス程度ですがハウス的手法を取り入れ、雑多な音楽要素を統合して作品として作り上げられた、エドの才覚が満ち溢れた超傑作アルバムです。次作『Et Dieu Crea La Femme』では完全にハウス作品に移行していますので、サイケデリックなロック・アルバムとしては今作が最後と言えます。

The Times - Crashed On You - YouTube

このアルバムの一番人気は、マンチェスターへの強力なアンセム『MANCHESTER』でしょうが、そして個人的なベスト・トラックはコレ!"Crashed On You"です。何と言っても、これまでのエドが関わって来た音楽作品の全ての要素が結実したかのような、彼流サイケデリック・ロックが展開する熱狂の楽曲です。とびきりクールでアシッディでクレイジーでメロディアスでロリポップで...とにかく、感動の1曲なのです。

1999年、みんなに衝撃を与えたCreationの倒産劇の後は、音楽家としてはレーベル契約をせず、ルクセンブルグ王ことサイモン・フィッシャー・ ターナーのドキュメンタリー・フィルム制作や、再結成したTVPに参加して活動しています。英国愛に溢れたサイケデリックでクールな天才的反逆のポップ・ メイカー&ロックン・ローラー。尊敬してます、マジで。

E for Edward / Pure / Et Dieu Crea La Femme

- アーティスト: The Times

- 出版社/メーカー: ARTPOP

- 発売日: 2009/08/24

- メディア: MP3 ダウンロード

- この商品を含むブログを見る

ここ数年の間で最高のライヴ・パフォーマンスを見せてくれたのは...吸血鬼軍団だった!

"Cousins" by Vampire Weekend

From The Album "Contra"

何だか昔のばっか聴いてるんだと思われそうなんで、ちょっと最近のを。ヴァンパイア・ウィークエンド。最新のじゃないですけどね。現時点で、彼らの中で一番好きな、セカンド・アルバム”CONTRA”に収録された、中でもキーポイントと言える名曲。

Vampire Weekend - 'Cousins' (Official Music ...

ここ数年、色んなライヴを観てきました。フェスであれ単独であれ、大ハコであれライヴハウスであれ、バンドの生のエナジーを感じる事の出来るライヴはやっぱいいねえ。心に残るライヴと言えば、HOSTESS CLUB WEEKENDERで観たTRAVISは相変わらずの暖かいライヴだったし、同日のEDITORSも久々に観れたっていうのもあって、感動したし、FUJI ROCKでのARCTIC MONKEYSやNOAH & THE WHALEも..とまあ、いいねえ、っていう感じのライヴは結構あったんだなー。

でも、個人的にダントツだったのは、2010年のFUJI ROCKのGREEN STAGEで観たヴァンパイア・ウィークエンドだったのだ!彼らのライヴは2008年のサマーソニック以来2回目だった。その時は、THE WOMBATS(←大好き!でも最近どうしてるんだろ?)に続いて登場。彼らのライヴは、マリン・ステージという微妙なブッキングながら(もうちょっと小さいハコで観たかったんだよなあ)、熱っぽくて激しくて、アルバムとは一味違った印象を受けた。いや、アルバムよりも良かった。けど、アルバム1枚しか出てない状態でのステージは、凄く良かったんだけど、若いなあ、程度の印象だった。

それ以来の彼らのステージは、2作目のアルバム”CONTRA”を引っ提げてのライヴで、フジロックのメイン・ステージであるGREEN STAGEに堂々の登場。とりあえず前方にかぶりついた。見渡す限りの人人人人人!に驚きながら、いよいよライヴが始まった。2年ぶりの彼らは、相変わらずの短パン&ボタンダウン・シャツのスタイルで登場、"Holiday"からスタートすると、すぐさま熱狂の渦に。"M79"~"CALIFORNIA ENGLISH"~"Cousins"で一層激さを増し、そっから"RUN"~"A-PUNK"を演られたら、熱狂が頂点に達するのはあたり前ってもんだ。"Giving Up the Gun"には感動しちゃった。曲が短いからってのもありますが、全16曲、そのままラストの"WALCOTT"まで一気に突き進み、最後まで一瞬たりとも飽きさせない最高のライヴでした。体力が持たんかと思った。彼らって、タテノリ、ヨコノリ、ナナメノリと変幻自在なノリなんで体が...。FUJI ROCKに来て感心するのは、オーディエンスの皆様、ちゃんとアルバム聴いてきてるんだな~という事。最初から最後までの熱狂、イントロがかかった瞬間の沸騰がソレを物語っていました。兎に角すんごいライヴだったんですよ!そのステージが素敵にエネルギッシュなものになったのは、まあ、理由があったのですね。

ヴァンパイア・ウィークエンドは、米国ニューヨーク出身のエズラ・クーニング、ロスタム・バトマングリ、クリス・バイオ、クリストファー・トムソンの4人からなるバンドですね。マンハッタンにあるコロムビア大学で結成された彼らのサウンドには、カオスもヴァイオレンスも苦悩も無い、とにかく明るく能天気なイメージが一聴すると感じられます。全員大学出身という事で、非常に襟元正しいお行儀の良い、ある意味ナチュラルにストレートな姿勢を持っているのだ。

デビュー時は、パンク的ハングリーさは希薄、かといってSTROKESやPHANTOM PLANETの様なセレブでもない、中流家庭(多分ね)出身だから身近に感じられるんかね?核となるアフリカン・ミュージックを中心に、カリブ、ラテンをはじめとしたワールド・ミュージックの要素をふんだんに盛り込んだ自由度の高いサウンドが楽しかった。だけど、何か出し惜しみしてるって感があり、まだ奥行きのありそうな感覚があったのだ。その微妙な感覚は、あのサマーソニックのステージで確信に変わるのだ。こいつら、まだ何か隠してる。

んで、その疑問への答えが翌年にリリースされたセカンド・アルバムで一気に納得に変わったのだった。ロックなんて嫌い!と言い放っていた彼らだが、ライヴを重ねるにつれてダイナミックに進化を果たしたのだ。その勢いのままに制作されたのが、2010年リリースの2作目のアルバムである”CONTRA”なのだ。

ラテンやアフロなノリが根っこになるのですが、聴き進めると、前作で食い足りなかった部分だったダイナミックなバンド・サウンドが格段に進化していたのだ。振幅の激しい曲展開や、時折熱っぽくなってしまうヴォーカルは、間違いなくロック・バンドのソレとなっていた。今まで考えられなかった様な斬新なビートも盛り込まれ、縦横無尽に繰り出されるエレクトロニクスの使用もお見事。そして、何と全米1位に輝くという奇跡的なポピュラリティを獲得した。そう、先のライヴの熱さ、今作が凄い作品だって事を物語っていたのですね。

そんな奇跡の傑作である”CONTRA”の中でも奇跡の曲が、今回取り上げた”COUSINS”。前作でいうところの”A-PUNK”的な、全体の流れからすると、ちょい浮き気味なこの曲です。早い早い、スピ-ドスピード!でもポップポップ!情熱的ラテンでもなく、灼熱のアフロでも無く、血沸き肉踊るパンクでもない、ヴァンパイア・ウィークエンド独自の世界が展開される名曲中の名曲なのだ!カラオケに入ってたんで唄ってみたが、速過ぎて撃沈しましたとさ...。でもさ、結構歌詞はどうでもいい事を歌っていて、無邪気な所がまたいいとか、ね。

- アーティスト: Vampire Weekend

- 出版社/メーカー: Xl Recordings

- 発売日: 2013/05/14

- メディア: CD

- クリック: 2回

- この商品を含むブログ (22件) を見る

- アーティスト: Vampire Weekend

- 出版社/メーカー: Xl Recordings

- 発売日: 2008/02/05

- メディア: CD

- 購入: 4人 クリック: 53回

- この商品を含むブログ (92件) を見る

あの大物サウンド・マジシャンの若かりし頃の作品は、シカゴ・パンクに傾倒しながら、NEW WAVE色が濃い!

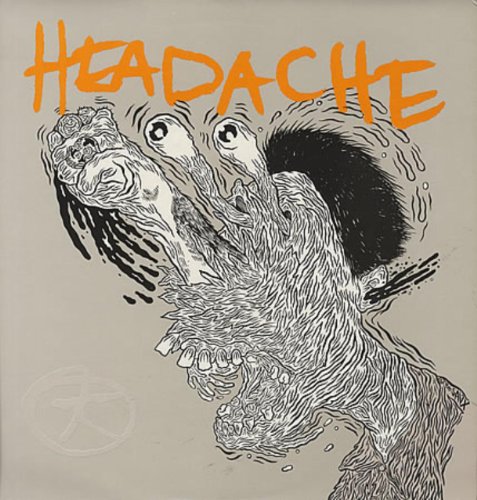

"Ready Men" by Big Black

From The 12inch Single "Headache"

Big Black - Ready Men - YouTube

スティーヴ・アルビニと言えば、NIRVANA、WEDDING PRESENT、 PIXIES、JESUS LIZARD等などなど...といったジャンク~オルタナティヴ系の名盤を数多く手掛けた、プロデューサーでありエンジニアの大御所。そのギャンギャンにノイジーなサウンド・プロダクションから、さぞかしコワモテの方かと思いきや、その実は短髪で黒ブチ眼鏡でインテリジェンスが香る面持ち。彼のユニフォーム的な、黒いTシャツにボロボロなダメージのジーンズ・ファッションは、彼を知る人じゃないと、ちょっと似合わないかも...と思っているかもね。しかし、米国のアンダーグランド・ミュージック界での功績は計り知れない偉大なる人物なのだ。

プロデューサーとしても有名だが、ミュージシャンとしても一流な彼は、BIG BLACKやRAPEMAN、SHELLACやPIGFACEといった自身が中心となった数々のバンドでも格段の個性的なサウンドを作り出しているのだ。そのバンド群は全て必聴なのですが、彼が最初に組んだバンドとして、米国ジャンク・シーンに燦然と輝く存在感を放っていたのが、BIG BLACKだった。

1980年代初頭に高校を卒業したスティーヴは、ノースウェスタン大学のシカゴ・キャンパスでジャーナリズムを学ぶマジメな学生だった。しかし、彼の音楽志向はあんまりマジメではなかった。まず彼は、敬愛するシカゴのパンク・バンドNaked Raygunを中心としたシカゴのパンク・シーンのファンジンを作製した。ここまではパンク・マニアの黒ブチ好青年止まりだったんだけど。

大学在籍中に彼は動き出す。自身のヴォイスとギターとベース、ローランドのドラム・マシーン"TR-606"を使用して宅録を始めたのだった。FELTもそうだったが、革新的なサウンドは、たったひとりの手によってベッドルームから生まれるのだろうか。やはりというか、宅録に飽き足らなくなった彼は、バンドを組もうとメン募のポスターを貼ったところ、彼が敬愛していた前出のNaked Raygunのオリジナル・メンバーだったサンチアゴと、2代目ヴォーカリストだったジェフ・パツェッティが加わり、バンドとしてスタートしています。

時は1983年。アメリカでは言わずと知れたマイケル・ジャクソンの「スリラー」が大ヒットしていたあの時代、アンダーグランドではトンデモないバンドが生まれていたんですねえ。アルビニがギターとヴォーカルを、サンチアゴがギターを、ジェフがベース、そしてドラム・マシーンによる単調なビートという、風変わりな編成で繰り出されるヘヴィでジャンクでノイズィーなサウンドは、あまりにも大きなインパクトを与えました。

シカゴ・パンクがお里として知られるアルビニ氏ではありますが、そのサウンドは直情的なパンクと言うよりは、むしろ英国New Wave系、例えばKilling Jokeあたりのダークで湿り気のあるヘヴィネスが強く感じられるんですねえ。後にWireをカヴァーした時はやっぱりかあ!と涙ぐんでしまいましたっけ。時を経過するにつれ徐々にサウンドは微妙に変化しますが、自身のスタイルの根っこは決して変えなかったのでした。1987年に解散するまでに9枚のシングルと2枚のオリジナル・アルバムを残していますが、いずれ劣らぬ名作揃いです。

解散後、アルビニ氏はプロデューサーとしてアルビニ・マジックを存分に満喫させてくれます。自身のバンドとしては短命に終わったRapemanやShellacやPigfaceでも活動しました。サンチアゴは、旧友たちとArsenalを結成、"Little Hitlers"は名曲ですが、あまり長くは活動せずに消滅しています...。

さて、Big Blackは、活動期間がアンダーグランドで短いにも関わらず、凄い曲が多くて参ってしまいますが、今回は1987年のリリースですから、バンドの最後期にリリースされた12インチシングル『Headache』に収録されたこの曲を。この12インチのジャケット・ワークは、ソニック・ユースやザ・フォールのジャケでもお馴染みな、作品を一目見て分かる個性的なイラストで知られる、イギリスはリーズ出身の妙齢のアーティスト、サヴェージ・ペンシル氏が手掛けていますね。

サヴェージ・ペンシル作のジャケ。んんー、すげえなあ、やっぱ。

今作でBig Blackのサウンドは見事に完結してしまったのも頷けるサウンドを堪能出来るこの作品、中でもこの曲『Ready Man』は、”俺のカラダはどこをとっても金属だぜ”とばかりに、金属の軋みノイズと化したギター、既にリズムを刻む事を忘れたフリー・フォームなベース、変則パターンを刻みまくるドラムマシーン、これまた金属音と化したヴォイスが混然となった、彼らの集大成と言える名曲中の名曲なのだ。Big Blackの歴史の中でちょっと異質に感じるのは、ありそうで無かったニューヨーク・パンクの乾いたフリーキーなサウンドへ接近している点が興味深いんで、是非。

コンピレーション・アルバム『The Rich Man's Eight Track Tape』にも収録されています。この作品は、彼らのアルバム『Atomizer』に、12インチ・シングル『Heartbeat』(このタイトル・トラックがWireのカヴァーだ!)と『Headache』の全曲を収録したモノで、初期~後期に渡ってBig Blackがどういう変遷をしていったかが容易に俯瞰できるスグレモノです。是非。

- アーティスト: Big Black

- 出版社/メーカー: Touch & Go Records

- 発売日: 1990/06/30

- メディア: CD

- 購入: 1人 クリック: 5回

- この商品を含むブログ (6件) を見る

中庸的ネオ・ゴシック・バンドの隠れた名曲は、映画音楽の巨匠との異色のコラボ!

”T.V. MAN” by The Bolshoi

From The Album "Lindy's Party"

BauhausやSisters of Mercy、Christian DeathやThe Cult(Southern Death Cult)、Lords of the New Church、etc.etc.etc...と脈絡と繋がるポスト・パンクのダークな潮流は、異端のハズなのに、イギリスの人たちには今でも愛されているようだ。エドガー・ライト監督最新作の映画『ワールズ・エンド 酔っぱらいが世界を救う!』で、サイモン・ペグが演じた主人公のゲイリー・キングは、ずっとSisters of MercyのTシャツを着て、あろうことかタトゥーまで入れている。思い切り気になっちゃった人も多いはずだよね。

話は思い切り逸れたが、そのゴシック・ロック初期の次世代に当たるバンド(つまりネオ・ゴシックとか)のひとつと言えるのがThe Bolshoi。1984年にトレヴァー・タナー、ジャン・カリッキ、ニック・ジョウンの3人によってロンドンで結成されている。

英国インディー・レーベルの先駆けといっていいスティーヴォ率いるBeggars Banquetの一社員だったアイヴォ・ワッツ・ラッセルとピーター・ケントがBeggarsの資金援助を受けて設立したのが4ADで、ピーターが独立してBeggars傘下に設立したレーベルがSituation Twoだった。彼らはここからデビューした。同レーベルからリリースされたシングルはオリジナルよりもカヴァー(ジャック・ブレルやジミ・ヘンドリックス)の割合が多かったんで、コピー・バンド・レベルだったのに無理矢理デビューさせられた感がちょっとあった(失礼)。

数枚のシングルを経てデビュー・ミニ・アルバム"Giants"を完成させてプロ意識が格段に向上したか、ライヴにも意欲的に取り組んだ結果として見事に成長する。キーボーディストにポール・クラークを迎えて4人組となり、サウンド面でも厚みを増していった。1作目のフル・アルバム"Frineds"をリリースする頃には本家Beggars Banquetに昇格する。1987年に2枚目のアルバム"Lindy's Party"をリリースして一気に飛躍するが、3作目のアルバムのレコーディング中にレーベルとモメ、バンドは空中分解してしまった。このアルバムは”Country Life”と名づけられたが、結局の所はリリースされず、現在も幻となっている。

中世趣味でダークでエキセントリックな歌詞の世界観はイイのですが、ポップで洗練されたサウンドがアダになって中庸的なゴス・バンド扱いされてしまう微妙なポジションのバンドですが、タメとフックの効いた独特のエッセンスを持ったサウンド・メイキングとドラマティックで唐突な展開が印象的な素敵なバンドだった。典型的ゴス・ファッションや陶酔のヴォーカルを含まなかった、ある意味ゴス界の異端児でした。全員髪の毛は長かったけど、ファッションはサラリーマン系やアメカジ系とかだったから...。じゃあゴスじゃなくてフツーのバンドでも良かったじゃん!って気がしますが、レ-ベルの売り出し戦略がゴス路線だったんだろうなあ...。

今回は彼らの2枚目のアルバムで、事実上のラスト・アルバムとなった1987年度作品"Lindy's party"からの1曲。今作は見事に完成したバンド・サウンドが素晴らしい、会心の一作であった。卓越したメロディ・ライン、程良く気の抜けたヴォイス、サイドに徹しながらも突如として存在感を発揮するアコースティック&エレクトリック・ギター、本来の意味でヘヴィに鳴り響くベース、散りばめられたエレクトロニクスとホーンの響きも心地よく、何より厚みと深みを格段に増したドラマティックで洗練された展開のサウンドがお見事。程良い振幅を持ち、ちょいシアトリカルな部分もある(やっぱゴス系バンドのお里が...)緊迫感を湛えたサウンドの中に、一服の清涼剤の様に挿入される気の抜けた様な(←誉めてます)コーラスもいい味出していた。

この曲をバンドと共作したのは、何と映画音楽の巨匠エンニオ・モリコーネと、007のテーマの著作訴訟でジョン・バリーに敗訴したモンティ・ノーマンなのだ。映像的なドラマティックな展開を聴かせるこの曲に、バンドの未来を見たものだけど、それは単なる夢だったんだなあ。アコースティック&エレクトリック・ギターとシンセの響きが絶妙に混ざり合った良曲だっただけに、惜しい事をしたなあ、と思うバンドだった...。

The Bolshoi - T.V. Man - YouTube

生き残れなかったC86系バンドの、蛇足ミックスなのに原曲を超える程の名曲!

”THERESE(EXTENDED NEW MIX)” by The Bodines

From The Album "Played"

今回の1曲は、再びC86組から。(C86に関しては、以前の記事「生き残れなかったC86系バンド群の中でも指折りの名バンドの隠れた名曲は米国への視線を感じつつ味わう」を参照の事)このBodinesというバンドも見事に生き残れなかった。

Bodines - Therese (Extended New Mix) (1987 ...

The Bodinesの"THERESE(EXTENDED NEW MIX)"。Creationから出たシングルは殆ど名曲だ。"God Bless"も"Paradise"も"I Feel"も"Scar Tissue"も"Heard It All"も"Clear"も "William Shatner"も凄くイイ。この曲達は唯一のアルバム"Played"に収録されている。この"Therese"もCreation時代の名曲だが、 Magnetに移籍してから再度出された12インチに蛇足的に入っていた。コレがいいんだ。

この曲はビクターから出た日本盤にだけボーナストラックとして収録されていた。蛇足に曲を増やす昨今のボートラ満載のヴァージョンとは全く異なる好編集。これは日本人として誇らしい。曲数を増やすことは結構だが、センスの無い選曲でアルバムの流れを潰しては毛頭も無い。正直、最近のボートラ偏重には辟易している。センスなし、全然ダメ!

ビニールの無駄使いと言われていた12インチ・シングルだが、 EXTENDED MIX(オマケ・ミックス)と銘打って多数出ていた別ヴァージョンは凄く良かった。昨今のリミックスばやりとは訳が違う。良くある手としてDUB VERSIONもイイのが多かったなあ...。Simply RedとかBronski BeatとかIt's Immaterialとか良かったねえ。もうちょっと後のものでは、Boo RadleysやThe Resqueとかに、良い12インチの別ヴァージョンがあった。あ、フリッパーズ・ギターも。

1984年にマンチェスター近郊のグロソップで結成されたバンド。メンバーはミック・ライアン、ティモシー・バーウッド、ポール・ブラザートン、ジョン・ローランドの4人だった。同じ頃にアメリカにも同じ名前のバンド(こっちはThe Bodeans)がいたので紛らわしくて、勘違いして買った人も多かった(アメリカの方も結構いいんだよね)のでは?

Creation Records初期、Television PersonalitiesとかLoftとかJasmine minksの次世代にあたるバンドであった彼らは、Creation Recordsからはめっちゃ良かったシングル群を連発してた。正にC86世代バリバリの彼らの作りだすサウンドは、ジャカジャカした小気味良いカッティング・ギターとズンドコなビート、英国風味のタメの効いたベース・ライン、パーフェクトな美メロと青臭いヴォーカルが融合された、理想的なギター・ポップ・サウンドと言える。口の悪いメディアは Echo & The Bunnymenのフォロワーとしか扱っていなかったけれども。

レコードセールスも悪くなかった。Creationから出たシングルは軒並みUKインディチャートのトップ10に入った。しかし、その後New Orderと北米ツアーを回って、アメリカン・ドリームを夢見たのが運の尽きだった。大きな活動のフィールドを求めた彼らは、Creationと決別してMagnet Recordsへ移籍してシングル3枚とアルバム1枚をリリースする。しかし、間もなくレーベルが倒産する。このMagnet Recordsの倒産劇では、クリス・レアやバッド・マナーズ、キッシング・ザ・ピンク(懐かしKTP)といったアーティストを路頭に迷わせたのだった。

このツイて無い状況に対して彼らの落胆ぶりは明らかで、その後は殆ど活動していなかった。クリス・レアみたいにWarner Bros.(Magnetの出資元であり売却先)から救いの手は差し伸べられなかったんだね。最後の1枚はシングル"Decide"で、コレはPlay Hardって知らないレーベルからリリース。そんな訳でバンドは消滅したのだ。

ジョンはInspiral Carpetsの初期シンガーだったステファン・ホルトと共にThe Rainkingsを結成するがパッとしなかった。ミックは、しばらくの沈黙を経て、ダンサブルなビートとギター・ロックをミックスした好バンドMedalark Elevenで古巣Creationより復活したが、あんまり評価されなかったね。

The Bodinesには"WILLIAM SHATNER"という曲がある。ウィリアム・シャトナーと言えば、「スター・トレック」のカーク船長、米テレビドラマ「ボストン・リーガル」のデニー役で知られる愛すべきオッサン...基い名優。Wedding Presentにも"SHATNER"という曲があったり、Creationの再発専門レーベルRev-Ola(現在はCherry Red傘下で健在)からシャトナーのアルバムがリイシューされたりと、英国のバンドにトレッキーは多いのかな、とか。完全に余談ですが。

- アーティスト: Various Artists

- 出版社/メーカー: Imports

- 発売日: 2014/06/24

- メディア: CD

- この商品を含むブログを見る

![World's End (DVD+Uv) [Import] World's End (DVD+Uv) [Import]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51P3S5lns2L.jpg)